民俗学は無限大!第6章 大分県 「小鹿田焼の里で我、人生を想う」

一子相伝で守り継ぐ小鹿田焼

唐突だが、「自然のままに生きていきたい」と、強く思う今日この頃である。ここでいう「自然」はかつての読み方、「ジネン」であり、「おのずから」という意味だ。つまり、我を捨て、おのずからのまま生きていきたいということである。禅語でいうところの「行雲流水」であろうか。

今回のテーマは禅か?哲学か?とお思いかもしれないが、いや、まったく違う。300年もの永きにわたって一子相伝でその技が受け継がれている小鹿田焼だ。民藝の器といった方が通りがいいだろうか。自然のままに生きることと焼き物とどんな関係があるのだ?と訝しく思うだろうが、小鹿田焼の里に行き、町の雰囲気が、作り手が、焼き物そのものが、すべてがあるがままを受け入れている感じがして、それがとても新鮮で素敵だなと思ったという話である。

今回の「民俗学は無限大」は、庶民の生活文化への関心事である民俗学の中でも、庶民の器をつくり続けている小鹿田焼に着目したい。

用の美を極めた「世界一の民陶」

小鹿田焼の里は、最高気温観測地として夏のニュースでしばしばとりあげられる大分県日田市にある。町の中心部から30分ほど車を走らせた静かな山間に位置し、初夏には蛍が舞う美しい川に沿って広がる小さな集落だ。

現在、13世帯ほどが暮らしているが、そのうち9軒が窯元という生粋の焼き物の里である。そもそも小鹿田焼は、1705年に小石原村(現在の福岡県東峰村)から小石原焼の陶工を招き、登り窯を築造したのがはじまりとされる。以来、庶民のための器を作りつづけてきた。

大正時代に始まった民藝運動の中心人物、柳宗悦が自身の著書のなかで「世界一の民陶」と絶賛したことで脚光を浴びるようになり、1954年にはイギリスの陶芸家バーナード・リーチが約3週間滞在したことでも知られる。

まぁ、そんな歴史的事実は調べればいくらでも出てくるのでこの辺にしておこう。冒頭に述べた、町に漂う心地よい“おのずから”感、“あるがまま”感に触れたいと思う。

集落に絶え間なく響く唐臼の音

端から端まで400mほどの小さな集落を歩いていると、あちこちでギギィ~、ゴットンという音が聞こえてくる。音をたどると川沿いにでた。巨大な「ししおどし」のようなものがあり、何かをついている。唐臼(からうす)と呼ばれるもので、川から引き込んだ水の力を利用して陶土を砕いているのだという。

窯元ごとに平均4基の唐臼を所有しており、24時間365日絶え間なく動いている。陶土づくりの工程が機械化される、いや、“つくる”どころかもはや陶土を購入することも珍しくないこの時代に、手づくりの伝統製法を貫いているのは驚きである。

事実、全窯元が唐臼のみで土づくりをしている集落は世界でもここだけという。ちなみに10日間ほどかけて唐臼で粉末にした土は、水に晒して撹拌して、濾してを何度も繰り返して不純物を取り除き、水分を抜いて、乾燥させて…と気が遠くなる作業が待ち受けている。土づくりだけでざっと2カ月を要する。

300年変わらない一子相伝の技

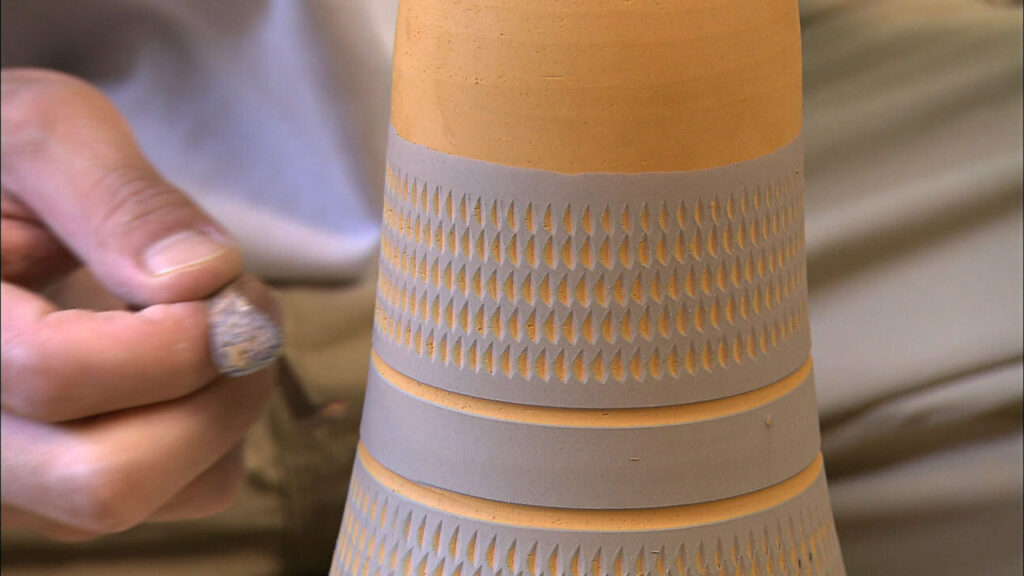

伝統製法を貫いているのは、土づくりばかりではない。年に1、2回近隣の山で行う土の採取から窯出しに至るまで、すべての工程が今も昔ながらの手作業で行われている。

繰り返すが、“すべて、手作業”である。

土を運ぶ際に軽トラを使うようになったことくらいで、機械化された工程はほとんどない。もちろん、成形は足の力で回す蹴りろくろであるし、焼成は薪を使った登り窯である。なんなら使う道具も手づくりである。自然の恵みを活かしながら、ゆっくりと作陶されていくその風景は、300年前からなんら変わらない。父から息子へ、一子相伝で受け継がれる技でろくろを回し、女性陣は土づくりや釉薬かけといった裏方的な仕事を担う。家族全員の手によってつなげられてきた小鹿田焼。

できあがった作品に押されるのは窯元の名前ではなく、「小鹿田」の印。それも昔のまま。

歴史の一部となり、伝統を繋ぐ

閉ざされた山間ゆえ、昔のままのスタイルが続いているというのは理解できる。しかし世界中の情報がすぐ手に入り、個性が求められるこの時代、革新を起こしたがる作り手が現れても不思議ではない。新しいことを試してみたい!オリジナリティを出したい!そんなことは思わないのだろうか?この無粋な疑問をある陶工さんにぶつけてみた。

「私たちは歴史の一部なんです。受け継いだものを次の世代に渡していくだけ」。

そう穏やかに応えてくれた。気負うことなく、ぶれることなく、おのずからのまま作陶する小鹿田の人々。その手から生まれる器は素朴ながら、力強く美しい——。

自然のまま、おのずからのまま

以前読んだ本に書かれていたことをふと思い出した。言い回しは多少違うと思うが、内容はこうだ。

伝統的な西洋の思想では、人間だけが備える精神や知性、つまり“人間らしさ”は未来を創りだすものだと肯定的に捉えるが、日本では自然であることを失うことだと考える、と。

哲学者が書いた本なのでわかりそうでわからないのだが、自己を主張し、知性で解釈することは、日本人のDNA的に生きていくうえで違和感があるのだと思う。なにが言いたいのかというと、小鹿田焼の里のように、自然のまま、おのずからのまま生きていけたら幸せだろうな、ということ。

なんだか人生観を語る壮大な話になったが、みなさんも機会があればぜひ小鹿田の里を訪れていただきたい。ここには、失われつつある日本の原風景がある。

小鹿田焼陶芸館https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/kyoikucho/bunkazaihogoka/bunkazaikanri/bunkazai/2259.html